THE STORIES #033

柔道の道に進んでも、そうではなくても。“違い”を知ることが、わたしたちを強くする。

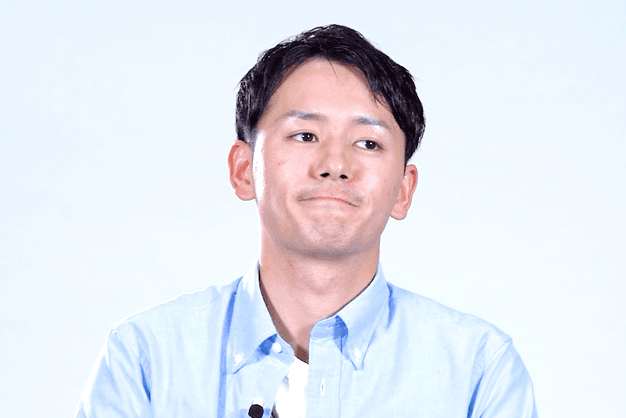

天理大学体育学部教授・体育学部長

細川 伸二さん

「カルチャーギャップを沢山受けました。

自分はこれまで日本しか知らず、試合のことしか考えていなかったのだな、と。

欧州の人たちは、二カ国語、三カ国語を話せるのなんて普通のこと。

ああ、これは勉強しなくてはと思いました」

天理大学教授の細川伸二教授は、柔道のオリンピックメダリスト。

伝統ある天理大学柔道部出身であり、ロサンゼルス(1984年)・ソウルオリンピック(1988年)の60kg級において、それぞれ金・銅メダルを獲得。

日本の柔道史にその名を刻む、強豪選手です。

実は細川教授は、フランス語に堪能。

現役引退後、天理大学の教員となった細川教授は、文部省(現:文部科学省)と日本五輪委員会の派遣により、1989年から1990年まで、1年間のコーチ留学をフランス・パリで経験します。

出発前にはフランス語学科(当時)の授業にこっそり潜り込むなど、地道な努力を重ね挑んだ留学。

語学はもちろんのこと、多くの気付きがあったといいます。

「欧州の選手たちは、柔道だけに没頭するのではなく、人との付き合いかたや社交性も含め、様々なことに挑戦し、器用にこなしているな、と。

日本とは全然違うその姿勢に、柔道以外のことも学ぶことの必要性を痛感させられました」

このような在仏時の経験を活かし、現在では「フランス柔道指導者研修会」で指導者兼通訳を務めるなど、天理大学における国際交流の橋渡しに貢献。

様々な価値観に触れながら、交流を行うことの大切さについて、細川教授はこう語ります。

「例えば、日本の柔道は昔ながらのやり方――厳しく、規律を持って教育をという方向性が強くありますが、フランス流では、楽しく皆がずっと続けていけるように指導する。

考え方や文化・教え方など、何もかもが違う同士で講習を行うのは、お互いにとってものすごい勉強になると思っています」

著名なトップレベルの選手であり、引退後も世界の柔道家の憧れである細川教授。

しかし、高校や大学で柔道に打ち込む学生たちの全てが、選手や指導者への道に進むとは限りません。

細川教授は、そういった学生も含め、天理大学で柔道やスポーツに打ち込むことは、今後の人生にどう生きてくると考えているのでしょうか。

「確かに、体育学部に入学して柔道部に所属しても、選手になる学生ばかりではないですよね。

ただ、本学柔道部には、伝統と独自の文化があります。

そして天理大学の体育学部は、大変国際色豊かです。

1年生の頃から遠征で海外にいくケースが多く、卒業生もスポーツ指導を含め、各国で活躍しています。

こうした恵まれた環境に、在学中の早いうちに気付いて欲しいなと思っています」

天理大学でのスポーツ教育を通して、様々な国籍・文化を持つ人々と交流し、相手を理解する「国際力」と「人間力」を学ぶことができる――。

そう話す細川教授は、学生たちにはぜひ海外に出てみて欲しいと強く語ります。

「たった一度でもいい。日本語以外の言語を勉強し、違う文化を体験することで、視野が広がり、価値観もがらっと変わる。

他の国の人たちと仲良くなれば、必ず人生観が変わるんだよ、と。

天理大学の恵まれた環境のなかで、様々なことに気付き、学んでほしいと思っています」